TOEICが700点台で伸び悩んでいる。もっと突き抜けたい!

900点以上のスコアが欲しい!どんな勉強をしたらいい?使うべき参考書は?

さっさとTOEICを卒業して、やりたいことをやりたい!

本記事では、このような疑問や要望をサポートします。

言わずもがなTOEICのスコアは「英語ができる人材」の指標としてよく知られています。せっかく受験するのなら、ぜひハイスコアを目指したいものです。

この記事では、TOEICで700点台から900点オーバーへ突き抜けるための勉強法について、実体験をベースにまとめていきます。

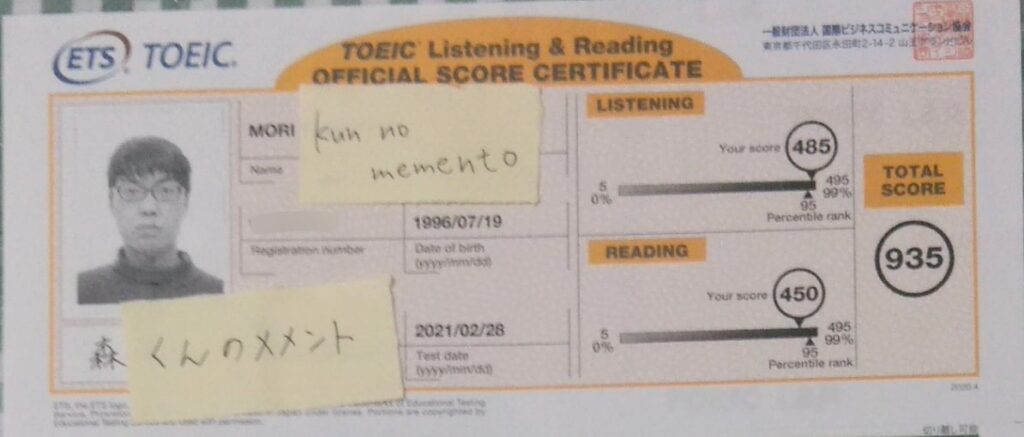

書き手の私は、約3ヶ月の集中学習によって2021年2月のTOEICで935点を取得しました。勉強開始前は数年前に750点(LもRも375点)を取ったまま放置した状態でした。

TOEICで700点台を取れる人は「英語はそこそこ得意だけどイマイチ突き抜けない何かがある」のではないでしょうか。努力しているのに結果がスコアに表れないのは、とてももどかしいですよね。

私自身、とくに「リスニングの聞き逃し」や「リーディングの塗り絵(時間ギリギリでテキトーにマークすること)」に悩まされました。

とりわけ「リーディング問題」では、ラスト10問以上は確実に解けず、全問やり切るなんて想像できなかったです。それでも以下の勉強法によって完答できるようになったので、似たような悩みを持つ人にとっては一読の価値があると思います。

結論、有効だった勉強法は次の3点です。

・文法問題をルーティン化する

・公式問題集を3セット極める

・全ての娯楽を英語で享受する

以下では、これらについて私自身の学習記録を参照しながら概説していきます。

自分に必要だと感じた学習については、テーマごとに紹介している詳細記事の方をご参照ください。

TOEICに特化した勉強法

まずは、TOEIC対策としてガッツリ取り組んだ勉強についてです。

大きく分けると次の2点になります。

- 基礎の再トレーニング

- 演習+シャドーイング

全体の勉強期間は12月1日から2月27日までの約3ヶ月でした。

「基礎の再トレーニング」は序盤の1ヶ月間、「演習+シャドーイング」は残りの2ヶ月間で徹底的にやりました。

以下、これら2点について解説していきます。

基礎の再トレーニング(1ヶ月)

700点台で伸び悩んでいる方は「自分には英語の基礎力がある」と自覚しているかもしれません。

私はそれを疑うことから始めました。

「それなりにできる」というぼんやりしたプライドが何かを邪魔しているように感じ、「本当は文法や単語をやり直す必要があるのでは」と思いついた次第です。

そこで最初に始めたのが「文法と単語の再トレーニング」でした。

以下では、そんな「文法」と「単語」のそれぞれについて勉強内容をまとめていきます。

文法は「でる1000」ルーティン化

私のTOEIC再学習は「文法」からスタートしました。

取り組んだ教材は “でる1000” の愛称で知られるこちらの参考書です。

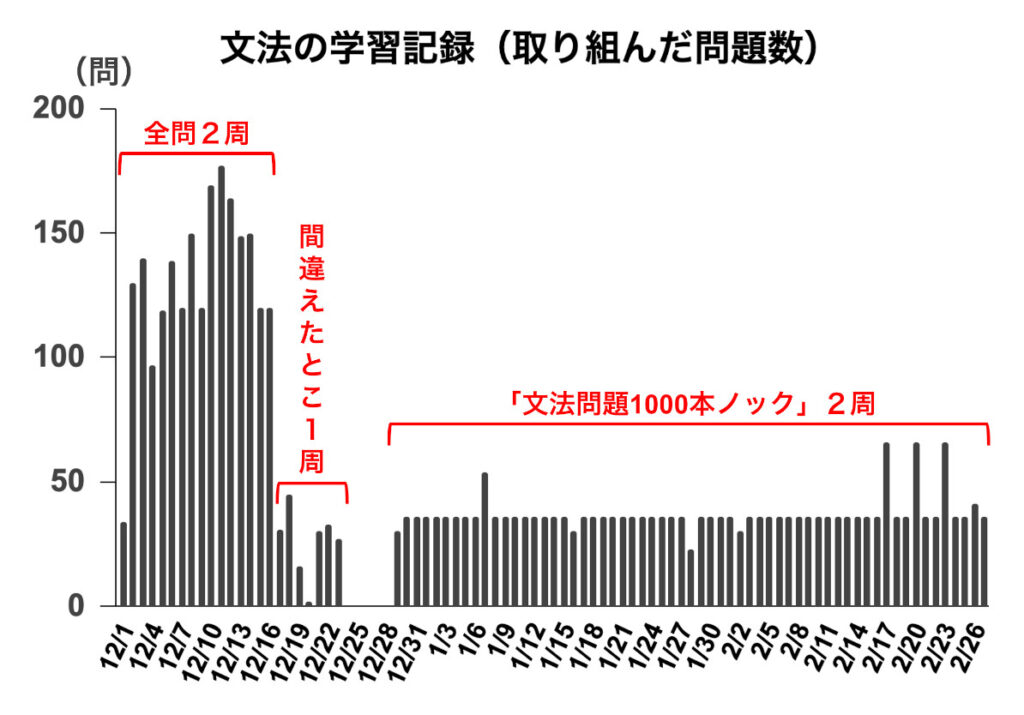

下図は、この『でる1000』を使った私の学習記録(取り組んだ問題数の日別データ)です。

ご覧のとおり、最初の2週間強で全問を2周しました。

その際、間違えた問題にはマークをつけておき、さらにもう1周しました。

12月末からは「毎日30問以上」を解くルーティンの繰り返しです。約2ヶ月かけて、全問がランダマイズされた別冊付録「文法問題1000本ノック」を2周しました。

より詳しい『でる1000』の活用術についてはこちらの記事にまとめています。必要に応じてご参照ください。

単語は「金フレ」の一部をリピート

『でる1000』の全問2周を終えたころ、「単語」の復習をスタートさせました。

使用した教材は “金フレ” こと『金のフレーズ』です。

『金フレ』には全部で「1000単語」収録されています。そのうちの5割くらいはすでに頭に入っていました(数年前に使っていたため)。

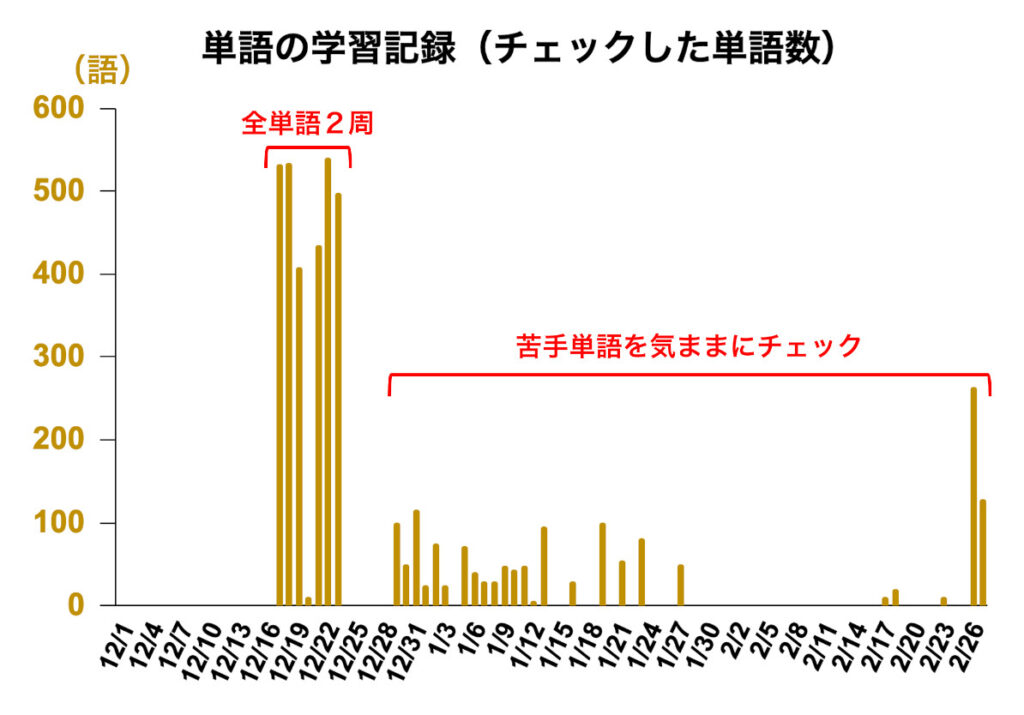

下図は、実際に取り組んだ学習量(チェックした単語数)のグラフです。

まず、12月半ばからの1週間で全単語を2周しました。1.5倍速の音声に合わせてササっと目を通すというスタイルです。

残りの2ヶ月は、マークした苦手単語を気ままにチェックしただけでした。ここでの「チェック」とは「単語を見てその意味を思い出すこと」を指します。こちらは音声なしで行いました。

より詳しい『金フレ』の活用術については以下の記事をご参照ください。

以上が「基礎の再トレーニング」の概要です。

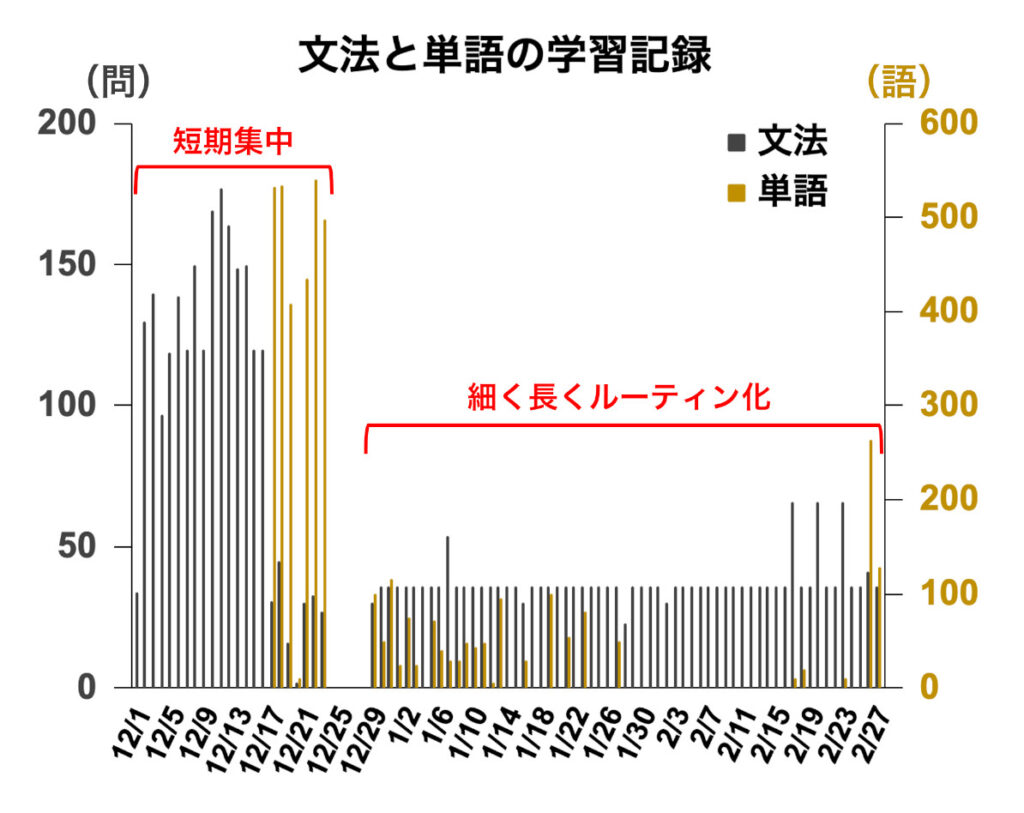

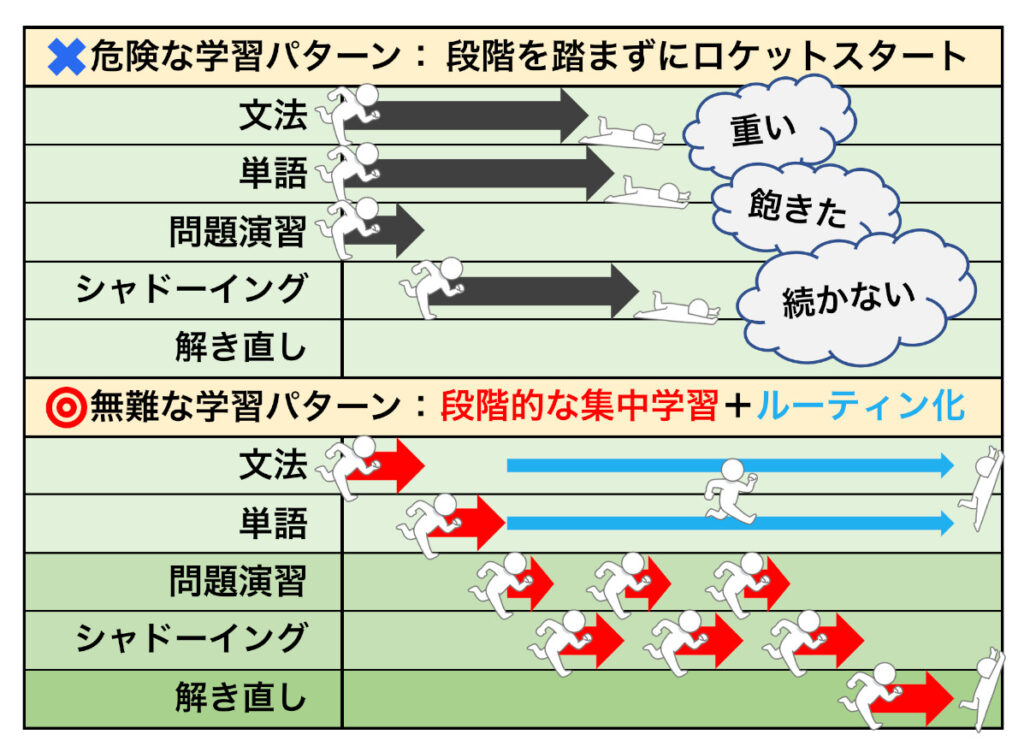

まとめると、最初の1ヶ月は「短期集中」で全範囲に取り組み、以降は「細く長くルーティン化」するというイメージになります(下図参照)。

演習+シャドーイング(2ヶ月)

ここからは、より実践的な「演習+シャドーイング」についてです。

勉強を始めて1ヶ月ほど経ったころから『公式問題集』でのトレーニングを始めました。

最終的には3セット分の模試をやり込みました。内訳は、当時の最新版「7」の2セットと「6」の1セット。

勉強の大まかな流れは次のとおりです。

- 本番形式で問題演習

- 採点からの解説読み

- シャドーイング三昧

上記に加え、直前期には「解き直し」も行いました。

以下では、演習と解説読み、シャドーイング、解き直しの順で、ポイントを書いていきます。

演習と解説読みは短期集中で

まずは、時間を測って模試を1セット解きます。

本番と同様「2時間ぶっ通し」で、塗り絵もありです。

タイムアップ後は時間を気にせず、塗り絵になった問題に取り組みます。

そこまでやったら答え合わせです。ざっと出来がわかったら解説を読みましょう。

大切なのは、解説読みを短期集中(2日くらい)で終えること。この段階は大したトレーニングではないので、作業的にパパッと進めるのがベストです。

また、正解した問題であっても解説に知らない知識が含まれていることはよくあります。なので解説は全てに目を通した方が無難です。

私の場合、知らなかった表現(単語やイディオム)にチェックをつけたりしていました。

参考までに、私自身の模試3セット分の得点(正答数)を下表に示します。

| 【模試1】 12/29 | 【模試2】 1/16 | 【模試3】 2/2 | |

|---|---|---|---|

| リスニング | 94 | 85 | 90 |

| リーディング | 83 | 78 | 85 |

シャドーイングで地道な訓練

解説読みが終わったら、いよいよシャドーイングです。

リスニング問題では「part 3」と「part 4」の全パッセージを使用します。

リーディングの方は、文法問題以外のパッセージ「part 6」と「part 7」を使うとよいです(応募フォームや請求書など、極端に文章が少ないものは除く)。

シャドーイングの方法については、以下の動画(by 猛牛ちゃんねる)を参考にしました。

私が実践したシャドーイングは、次のような流れになります(リスニング問題の場合)。

- 音声のみでシャドーイング

- 文章も見てシャドーイング

- 一文レベルの瞬間的な暗唱

- 音声のみでシャドーイング

3の「一文レベルの瞬間的な暗唱」は、一文を読んでテキストから目を離し、すぐにその文を暗唱するという訓練です(動画にある「Read & Look up」と同様)。

私は、音声を1.2倍速に設定し、適度な負荷をかけてトレーニングしました。

なお、リーディング問題のシャドーイングについては、上記の「2」だけでも問題ないです。ただ、やはり音声は速めに設定することをオススメします。

私の場合だと、リーディング問題では音声を1.5倍速(1分あたり約180語のスピード)に設定していました。

シャドーイングの回数については、リスニング、リーディングともに「1パッセージ30回」くらいを目安にするとよいでしょう。

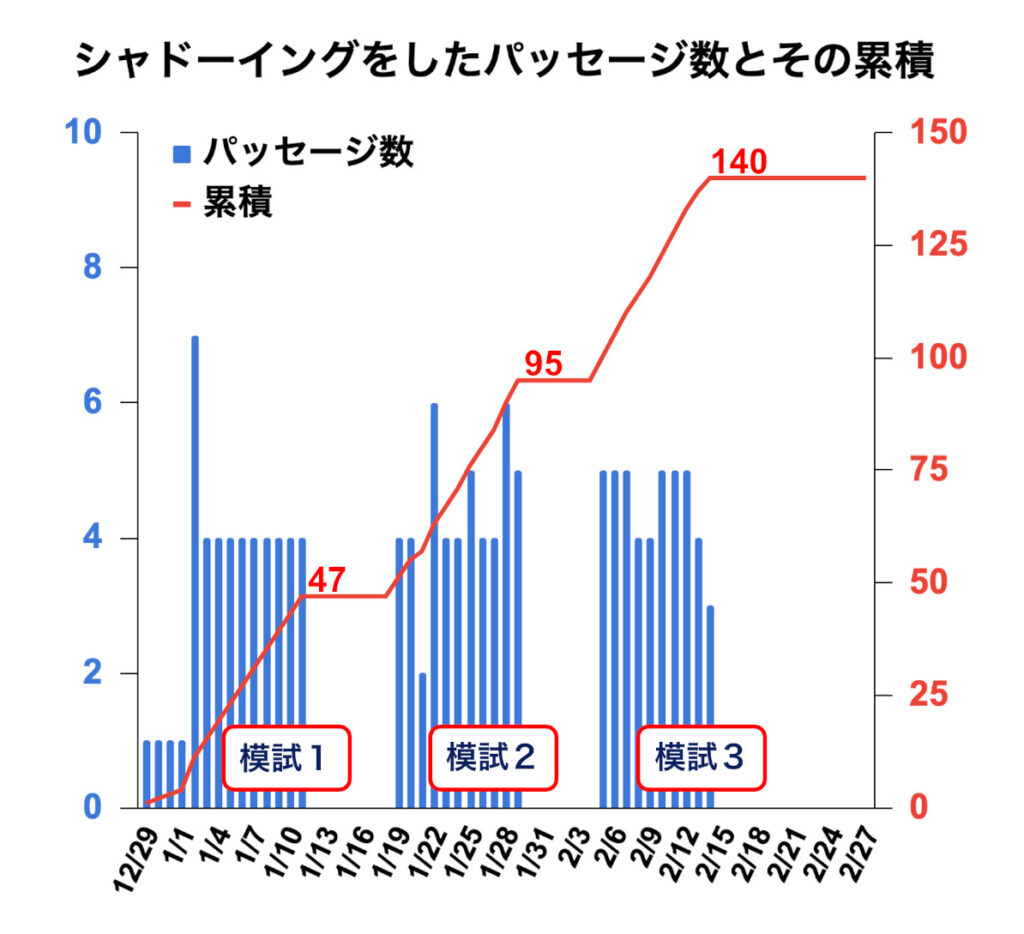

下図は、私自身のシャドーイングの学習記録です。一連のトレーニングを完了したパッセージ数をグラフにしました。

図から、模試1セットあたり50パッセージくらいをシャドーイングに使っていたことがわかります。ペースとしては、1日だいたい4パッセージです。

解き直しで解答リズムを習得

『公式問題集』の総仕上げは「解き直し」です。

これまでにトレーニングした模試セットをきっちり2時間で解き直します。

重要ポイントは、時間内に全問を解き終えるリズムを身につけること。

シャドーイング訓練を乗り越えると、どの模試でもリーディングの塗り絵はなくなるはずです。

確かな成長を実感したうえで、自信を持って本番に臨むことができます。

参考までに、下表が私自身の解き直しの結果(正答数と前回比)です。

| 【模試1】 2/17 | 【模試2】 2/20 | 【模試3】 2/23 | |

|---|---|---|---|

| リスニング | 100(+6) | 100(+15) | 97(+7)– |

| リーディング | 199(+16) | 198(+20) | 97(+12) |

なお、一連のシャドーイング訓練については以下の記事でも詳しく解説しています。適宜ご参照ください。

TOEICを意識した新習慣

ここまで、TOEICに特化した勉強法について解説してきました。

ここからはスコアアップに効くかもしれない「習慣」についてです。

私は「試験当日までは全ての趣味を英語で享受する」という誓いを立て、3ヶ月にわたって貫き通しました。

簡単に言うと多読多聴です。

以下、「多読」と「多聴」に分けて説明していきます。

平易な英語本で多読

多読については、英語学習者向けのやさしい本(ラダーシリーズ)を使って習慣化しました。

本番の2ヶ月前からスタートし、1ヶ月後には一般向けの洋書『Factfulness』にも挑戦しました。

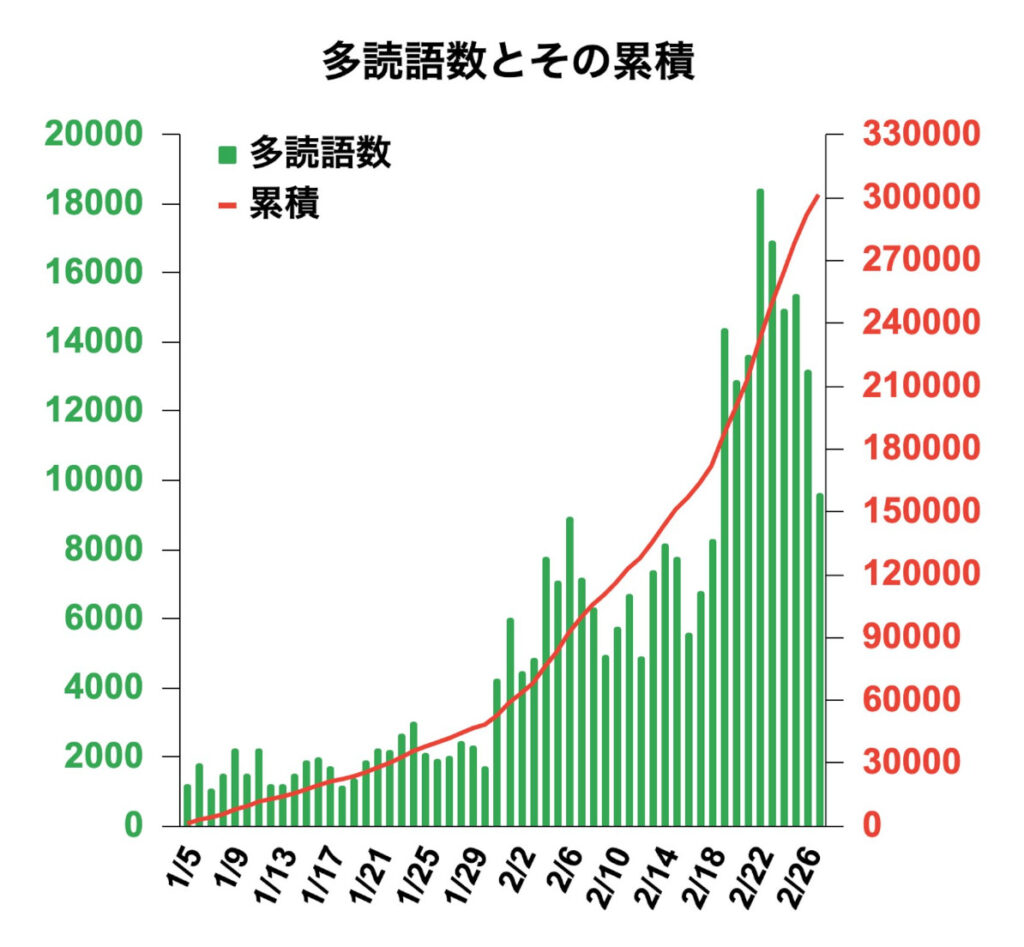

結果として、本番前日までに約30万語の多読を達成しています。

下図は、多読語数の記録データです。じわじわ慣れていって読む量が増え、直前期には1万語以上を読む日が連続していることがわかります。

次に、読んだ本の一覧を下表に示します(タイトルクリックでAmazon、画像クリックで楽天の商品ページに飛べます。基本、洋書はAmazonの方が品揃えがいいです)。

| タイトル*(Amazonリンク)& 著者 | 画像(楽天リンク) | 総語数** |

|---|---|---|

| 01. レオナルド・ダ・ヴィンチ(L4) ミゲール・リーヴァスミクー |  | 12,300 語 |

| 02. 旧約聖書と新約聖書の世界(L4) ニーナ・ウェグナー |  | 13,670 語 |

| 03. スティーブ・ジョブズ・ストーリー(L4) トム・クリスティアン |  | 10,670 語 |

| 04. ビートルズ・ストーリー(L4) ジェイク・ロナルドソン |  | 14,940 語 |

| 05. Factfulness Hans, Ola & Anna Rosling |  | 78,310 語 |

| 06. ガンジー・ストーリー(L1) ジェイク・ロナルドソン |  | 08,190 語 |

| 07. アインシュタイン・ストーリー(L1) ジェイク・ロナルドソン |  | 09,480 語 |

| 08. ザッカーバーグ・ストーリー(L5) トム・クリスティアン |  | 10,630 語 |

| 09. 地球の歴史(L5) 西海 コエン |  | 13,040 語 |

| 10. ビル・ゲイツ・ストーリー(L5) トム・クリスティアン |  | 13,400 語 |

sp** ラダーシリーズは公式の書誌情報。その他は森くん調べの概算。

基本的にジャンルはノンフィクションに絞って、興味が湧いたものを読んでいきました。

多読の習慣は読解スピードの向上に大きく貢献したので、非常にオススメです。

詳細をまとめたこちらの記事も、ぜひチェックしてみてください。

ドラマや映画で多聴

続いて「多聴」です。これについては100パーセント趣味の延長でした。

普段からドラマや映画をよく見るので、「TOEIC本番までの3ヶ月は海外作品しか見ない」という自分ルールを作って守り通しました。

もともとリスニングは得意だったので、正直そこまで役に立った自覚はありません。

ただ、勉強以外で英語に触れる機会があるとメインの学習を多少サボっても罪悪感が薄まります。

オススメのコンテンツはシットコムと呼ばれる20分ほどのコメディドラマです。短い時間に会話がギュッと詰まっているので、楽しみながら英語脳をフル稼働できます。

とくに私は『The Big Bang Theory』が好きで毎日見ていました。本番までに視聴したのは4シーズン分(全87話)で、すべて日本語字幕です。

途中『24』や『SUITS』にも手を出しましたが、視聴時間に対して会話場面が少なかったりシンプルに内容に飽きたりして自然と見なくなりました。

経験上、ドラマを選ぶ際には次の3点を意識するとよいでしょう。

- 好きで見続けられる

- 会話する場面が多い

- 1話分の時間が短い

短い時間で気軽に視聴できると、続けるハードルが一気に低くなって習慣化しやすくなります。

ちなみに映画の方は縛りを設けず、単にリフレッシュするために週1くらいで見ていました。

以上、多読多聴の新習慣のお話でした。

TOEICに特化した勉強だけでなく、TOEICを意識しつつ楽しむことを優先した英語習慣をつけることもスコアアップには有効かもしれません。

TOEIC 900 への重要な態度

最後に、TOEICの勉強や受験に際して重要と思われる「意識や態度」について書いておきます。

経験則なので、参考程度にご一読ください。

全身全霊L&Rにフォーカス

TOEIC(L&R)で求められるのは、あくまで英語の受信力です。

英作文や英会話など、アウトプット型の勉強も「総合的な英語力アップ」には役立つでしょう。

しかしL&Rでハイスコアが欲しいのであれば、あれこれ手を出すのはかえって非効率になります。

たとえば、TOEICの単語学習では発音や意味は重要ですが、正しく書ける必要はありません。聴き取った文章を書き出す「ディクテーション」という勉強法がありますが、書くことに注意を割くのはL&R対策としては遠回りなので私は完全にスルーしました。

何よりもまず「リスニング」と「リーディング」にフォーカスした勉強スタイルを確立すべきです。

英語学習には多くの選択肢がありますが、目標に直結するところから手をつけていきましょう。

メリハリのある段階的な計画

TOEICを頑張っている人のなかには学習期間が長すぎて勉強自体がマンネリ化している人も多いと思います。

現実は厳しいもので、中途半端な勉強は中途半端な結果しか生み出しません。

高みを目指すのであれば、段階的なプランを組んでその都度タスクをこなしていくやり方が得策でしょう。

たとえば1つの参考書を繰り返す場合、「短期集中で周回する段階→ルーティン化してメンテナンスする段階」といったステップをつくると効果的です。

また、同時に複数の学習を始めないことも1つのポイント。

メインの学習は1つに絞り、慣れたらサブの学習としてルーティンに持っていくような流れが無難だと思います(下図参照)。

投資できる時間や労力と相談しつつ、段階的でフレッシュな学習を心がけると未来は明るいです。

本番は「どうでもいい」思考

最後に、本番での心得について述べます。

ズバリ本番では「TOEICなんてどうでもいい」と思いましょう。かなりクレイジーですが、この思考には解答スピードを押し上げる不思議な力があります。

というのも、とくに慎重な性格の人は「過剰な見直し」や「1問への執着」で時間を浪費しているケースが多いです。頑張ってきた分、失敗への恐怖がそうさせるのでしょう。

ただでさえ制限時間が厳しいうえに、本番では大きな会場で高まる緊張やハイスコア取得への焦燥感なども襲いかかってきます。

そのような状況で「TOEICなんてどうでもいい」と自分に言い聞かせると、1問への執着をなくしてパパッと解答していける精神状態に持っていくことができます。

しっかり対策してきたのなら、半ば直感頼みであっても意外と正答できるものです。

この思考で本番に臨めば、なんやかんや正答率に大した影響はなくスピードだけが上がることになります。これまでの蓄積を信じて大胆に解答していきましょう。

胸を張って「しっかり対策した!」と言える人限定の秘策として、覚えておいて損はないですよ。

Q&Aコーナー(2025年追記)

サイトのアクセス数が増え、ありがたいことにコメント欄などからご質問をいただく機会も増えてきています。

そこで、2025年、新たに「Q&Aコーナー」を設置することにしました。読者の方からの直接のお声を存分にコンテンツに反映させ、この記事がいっそう役立つものに進化していったら幸いです。

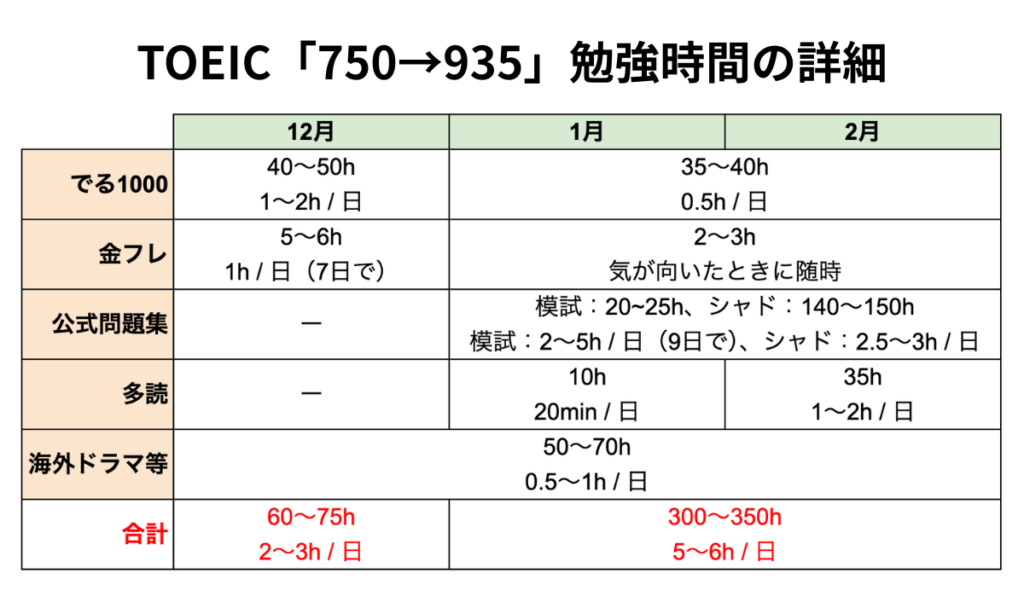

TOEIC 900点までにかかった勉強時間は?

結論、TOEIC700点台から900点を突破するまでにかかった勉強時間は「約400時間」でした。期間は3ヶ月だったので、1日あたりの勉強時間は4〜5時間ということになります。

何をいつどれくらいやったのかという内訳については、下表のとおりです。正確に時間を測っていたわけではないので概算になりますが、ぜひ今後の勉強の参考にしていただければと思います。

TOEICに限った話ではないですが、勉強時間はあくまで目安と考えるのが賢明です。何をいつまでにどれくらい勉強するのかを決めたら、あとは自身の作業効率と本番までの時間から逆算できます。

私の場合、本番が近づくにつれて英語を浴びる時間が倍々に増えていきました。計画的にコンスタントに勉強するのが一番ですが、期限があるからこその焦りや不安も使いようです。

「本番までにこれだけはやる!」という自身への課題を念頭に勉強をこなせば、必ずや結果がついてくるでしょう。

TOEIC 900 勉強法・まとめ

以上、TOEIC「900点オーバー」へ向けた勉強法でした。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

まとめると、次の4点が最重要ポイントです。

・基礎学習は短期集中+ルーティン化

・問題演習からシャドーイングの徹底

・英語の本やドラマを使って多読多聴

・本番は秘策の「どうでもいい」思考

TOEICで900点の壁を越えるのは簡単なことではありません。

英語に自信があるのに思うようにスコアが伸びないのは、とてももどかしいことでしょう。

そのような状況にいるあなたが、この記事をヒントにTOEICで突き抜けることができたら幸いです。

それでは、ファイト!

You can make it!

コメント

Thank you for sharing your story.

参考にし、頑張ってみます!

サクラギさん

コメントありがとうございます!

You can make it! Do your best!

とても参考になる記事をありがとうございます!

3ヶ月を通して、このすべての内容を実施された際の1日の勉強時間や、その内訳を教えていただけませんか?文法、単語、公式問題、シャドーイング、趣味と、すべて合わせて、1日にどのくらい時間をかけたのか、そしてその時間数が3カ月でどのように推移していったのか、ぜひ参考にさせていただきたいです!

Noahさん

コメントありがとうございます!

いただいたコメントをもとに「Q&Aコーナー」で勉強時間をまとめました!当時は、大体1日4〜5時間くらいの勉強量だったようです(正確に記録していなかったので自分の記事を読み直して試算してみました)。細かい内訳(分野ごと、月別の勉強時間など)もまとめたので、ぜひ参考にしていただければと思います。900点の壁を越えるのはなかなかハードですが、しぶとく頑張ってください!!